Matthieu Liévois, le chercheur de cristaux

Cristallisation rouge de cuivre, Matthieu Liévois

Comme chaque année, les élèves de Créamik ont exposé en juin leur travail de l’année. Fidèles à la tradition de l’école, ils ont présenté leurs réalisations en céramique à Port Anna, sur le toit de Ti-Anna. Mais cette année, la tradition s’est enrichie de nouvelles idées : les élèves ont préféré exposer collectivement, mettant ainsi en lumière leur parcours commun et les subtilités techniques acquises tout au long de l’année. Cette approche pédagogique originale a permis au public d’apprécier toute la richesse et la complexité de leur apprentissage.

Autre nouveauté appréciée : l’invitation faite à un groupe de musiciens et au président de l’association des Sinagots, qui a mis à disposition un voilier à quai pour en proposer la visite. L’ambiance festive s’est ainsi étendue bien au-delà du seul univers de la poterie.

Parmi les réalisations remarquables de cette année figurent des émaux de cristallisation aux rendus esthétiques particulièrement impressionnants. Cette réussite exceptionnelle est l’occasion de mettre en lumière cette technique qui a guidé Matthieu tout au long de sa carrière de céramiste.

Nous vous invitons à consulter notre article précédent qui vous guidera dans vos premières expériences de cristallisation : https://creamik.com/cristallisation-emaux/

Défournement des élèves, juin 2025

Dans l’interview qui suit, Matthieu nous raconte comment il a exploré et développé cette technique. Sa démarche, à la manière d’une enquête, tient en haleine le lecteur jusqu’à la découverte de résultats aussi inattendus que remarquables.

Matthieu, peux-tu nous raconter comment tu en es venu à la cristallisation ?

Ça a été un pur hasard. J’ai rencontré lors d’un salon Porte de Versailles à Paris, Lucette Pillet qui avait longtemps travaillé en tant que potière, mais dans une verrerie où l’on soufflait aussi du cristal. En découvrant son travail, je l’ai interrogée, car c’était la première fois que je voyais ce phénomène de cristallisation. Elle mettait du cristal en poudre mélangé à de l’eau sur sa porcelaine passée au dégourdi. Il me semble qu’elle avait fait une formation aux États-Unis, elle avait dû rencontrer des potiers qui pratiquaient ce genre de technique. Elle a su ce qu’il fallait, grosso modo, mettre dans son émail. Mais elle ne me l’a pas dit en détail bien sûr !

Elle savait qu’il fallait des impuretés dans le cristal, ce qu’on appelle des germes, pour que le départ des cristaux s’effectue. Elle avait donc essayé différents produits : tungstène, titane, rutile… et elle a commencé à avoir des cristaux, mais sans savoir spécialement que c’était lors du refroidissement que le phénomène apparaissait. Elle montait sa cuisson aux alentours de 1280°C-1300 °C et laissait le four refroidir naturellement.

Tout ce travail m’a fortement intéressé. J’ai essayé de me documenter, mais à cette époque-là, en 1985, il y a 40 ans, il n’y avait aucun écrit, et rien sur Internet. Il n’y avait rien… mais j’étais jeune potier !

Qu’est-ce qui t’a guidé à cette époque-là, faute d’informations précises ?

À cette époque-là, j’habitais Paris, dans le 2e arrondissement, à côté de Beaubourg, donc j’ai attaqué la bibliothèque de Beaubourg sur les métiers d’art : n’y aurait-il pas un livre qui en parlerait ? Et je suis tombé sur un livre américain, qui n’existait pas en français, où il y avait un chapitre sur cette technique de cristallisation, mais qui ne donnait pas de recette, il donnait seulement des pistes.

Je me suis donc attelé au décryptage de ce fameux chapitre. Quelque temps après, j’ai quitté Paris pour m’installer en Charente et là, j’ai commencé ma quête des cristaux en suivant les quelques indications que j’avais trouvées. Je ne savais pas du tout à quelle température me conformer ni ce qu’il fallait en plus du cristal. D’ailleurs je n’avais pas de cristal ! J’ai donc commencé avec de la poudre de verre, c’est ce qui s’en rapprochait le plus…

Comment t’es-tu procuré du verre et à quel moment as-tu senti que tu commençais à comprendre quelque chose de fondamental ?

Je récupérais des bouteilles de verre que je pilais moi-même. J’ai essayé plein de choses. Ce que je ne savais pas du tout, c’est que la cuisson de cristallisation se faisait en oxydation.

Or, moi je faisais de la réduction ! En fait, le livre que j’avais consulté étant en anglais, j’avais laissé échapper quelques informations.

J’avais compris qu’il fallait très peu d’alumine parce que le livre disait « Al2O3 » et pas mal d’oxyde de zinc (ZnO) il fallait du Na2O, du KNaO, peu de CaO ; il pouvait y avoir d’autres produits comme du baryum, du magnésium… Je comprenais bien les sigles.

J’ai donc effectué des recherches, mais de manière empirique. En plus au début de ma carrière, je n’étais pas encore trop habitué à faire du calcul moléculaire. C’est bien plus tard que j’ai compris l’intérêt du calcul moléculaire. J’ai dû faire 3000 à 4000 essais. Et ça ne marchait jamais, alors que je savais que ça pouvait marcher.

Il se trouve qu’auprès d’un de mes brûleurs, il y avait toujours une petite zone en oxydation, et un jour j’ai mis un tesson dans cette zone oxydante et, là, j’ai vu les cristaux apparaître, le miracle !

Donc finalement, ta découverte majeure a été le rôle du refroidissement ?

Oui, j’ai compris une information capitale en cristallisation : il faut cuire en oxydation. J’ai donc refait des cuissons, et progressivement j’y suis arrivé. Au début, j’avais 1 ou 2 cristaux. Mais je n’avais encore aucune notion de paliers de refroidissement, je refroidissais de manière classique.

À cette époque, j’ai lu un article sur les lustres où l’on faisait un enfumage à plus basse température. Donc là je me suis dit que puisque l’enfumage se faisait à plus basse température, pourquoi ne pas travailler le refroidissement aussi pour la cristallisation ?

J’ai donc commencé à ralentir le refroidissement, mais je ne savais pas précisément comment. À force de faire des essais, je me suis dit qu’au lieu de refroidir lentement, j’allais descendre comme d’habitude et relancer le four. J’ai donc relancé le four à 1250°C, à 1220°C et à force de descendre, je suis arrivé à 1100°C et c’est là que j’ai vu que les cristaux étaient les plus gros.

Finalement, j’ai mené une recherche de base, mais qui n’était pas uniquement sur la recette même de l’émail, je me suis rendu compte qu’il fallait travailler la cuisson autant que l’émail. Et chose encore plus incroyable, il fallait travailler le refroidissement.

C’est vrai que moi dans l’école de céramique où je me suis formé, on parlait de courbes de cuisson, mais une fois le four fini, on l’éteignait, on attendait et on ne faisait plus rien. Or c’est en fait précisément là qu’il faut agir à nouveau.

Au bout du compte, cela fait de très longues cuissons, qui pouvaient durer 15h, 16h, 17h…

Après ces premiers résultats concluants, comment as-tu simplifié ta recherche, toi qui avais commencé par piler du verre à la main ?

Je me suis dit que si Lucette Pillet avait trouvé sa technique auprès de verriers, pourquoi ne pas aller sur leurs catalogues chercher de la poudre de verre ? C’est ainsi que j’ai arrêté de piler le verre, j’ai gagné beaucoup de temps !

Ensuite, je me suis attaqué aux frittes parce que la fritte, c’est une poudre de verre. En céramique, on utilisait plutôt les frittes que les poudres de verre.

À cette époque, quel était ton four ? A-t-il été déterminant dans ta démarche ?

J’avais un four à air pulsé, un Scandia, donc je pouvais obtenir facilement l’atmosphère que je voulais. C’est le premier four que j’ai eu dès 1988, quand je me suis installé en Charente.

Comment as-tu été reçu quand tu as exposé pour la première fois tes pièces cristallisées ?

Je me rappelle le premier marché de potiers que j’ai fait, c’était en Dordogne, à Bussières-Badil. J’avais 3 à 4 pots avec des cristaux. Il y avait un gars de Limoges qui s’est arrêté et qui m’a dit en regardant mes cristaux : « on m’en avait parlé, mais je ne savais pas que ça existait », et il m’a acheté toutes mes pièces cristallisées. Alors ça, ça m’a donné de la force, ça a boosté mon envie de continuer ! Parce que les cristaux, c’était encore assez inédit en France !

J’ai donc continué tout en développant une autre production et des recherches sur grès. Je trouvais que la cristallisation sur grès était beaucoup moins belle. J’ai donc mis au point la cristallisation sur porcelaine, mais j’ai aussi fait beaucoup de vaisselle en grès. J’avais donc une production de grès pour ma production utilitaire, avec des émaux plus classiques… et une production de recherche personnelle sur la cristallisation que je travaillais quand je prenais des vacances.

Comment es-tu passé de la cristallisation pure à la couleur ?

J’ai utilisé des oxydes colorants comme dans un émail classique. J’ai testé aussi des mélanges d’oxydes.

J’ai aussi utilisé le lithium, car il permettait certaines couleurs. Avec des oxydes, entre autres le nickel, il permettait d’avoir les cristaux bleus, alors que dans l’émail classique de grès, le nickel donne plutôt des couleurs vertes ou jaunes. Et là j’avais du bleu. Donc j’ai incorporé le lithium soit avec de l’oxyde de lithium, soit avec un feldspath lithique

Petit vase boule, bleu de nickel, Matthieu Liévois

Et le rouge ? Comment es-tu arrivé à faire du rouge de cuivre alors que le rouge de cuivre est connu pour apparaître en réduction ?

Et bien j’ai continué à travailler, et un jour, j’ai fait une bêtise, une bienheureuse bêtise avec mon four à air pulsé ! Le gros avantage du four à air pulsé, c’est qu’on est maître de l’air qu’on met dans le four. L’air arrive par un tuyau, et le gaz arrive par un autre. Ainsi on peut régler avecdes petits manodétendeurs la quantité d’air et la quantité de gaz, très précisément, c’est cranté au gramme près d’air et au gramme près de gaz. C’est ce qui permet d’avoir toujours la même atmosphère, et de la reproduire.

Et un jour, j’étais fatigué, je faisais mes paliers habituels vers 1100°C pour le départ des cristaux. Par ailleurs, j’avais remarqué que quand je faisais un petit enfumage vers 1000°C, je pouvais rendre satinés à mats mes émaux qui, sans cet enfumage, sortaient très brillants. Je savais donc qu’on pouvait matifier des émaux par excès de gaz et donc je laissais un petit peu de gaz et un petit peu d’air au refroidissement pour descendre lentement et vers 800°C. L’atmosphère devenait réductrice, mais ça ne changeait pas la couleur des émaux.

Et un jour à 800°C, pour stopper le four, j’ai voulu fermer et le gaz et l’air, mais j’ai fait l’inverse ! J’ai bien fermé l’air, mais j’ai mis à fond le gaz, je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Tout à coup, une énorme fumée noire a rempli mon atelier. Et au bout de 3 min, j’ai senti une odeur de gaz, je me suis précipité pour fermer le gaz. J’avais donc réalisé un très gros enfumage, il n’y avait plus que du gaz et pas d’air du tout, c’était du monoxyde de carbone, j’aurais pu m’intoxiquer… Franchement, j’ai cru que la production de cette cuisson était fichue. Le lendemain, quand j’ai ouvert le four, les cristaux, qui étaient censés être verts, sont sortis rouges !

Involontairement, j’avais reproduit la technique du lustre sans altérer les cristaux.

Dans le cuivre, il y a des sels de cuivre et des oxydes de cuivre, et les sels lors de la cuisson remontent en surface. J’avais donc réduit les sels de cuivre, ce n’étaient plus des oxydes. Ainsi, le cuivre qui d’habitude me donnait des cristaux verts, eh bien, quand il y a beaucoup de gaz et très peu d’air, grâce à l’enfumage autour de 800°C, devenait rouge de cuivre. J’aurais fait cela à 1100°C, ça n’aurait pas marché ; ici ça a fonctionné à une température beaucoup plus basse, comme lors d’un enfumage de lustre.

Mais c’est un pur hasard parce que je n’y connaissais rien, je n’avais pas appris cela. Au début, je n’ai pas compris ce qu’il s’était passé, c’est après que j’ai fait le rapprochement ; je pensais avoir fait une bêtise puis j’ai analysé ma bêtise : il y a du carbone à cette température et ça change le cuivre. Je me suis aperçu que le cuivre était très sensible, même à basse température.

Soliflore, cristallisation, rouge de cuivre, Matthieu Liévois

À la suite de cette découverte accidentelle, comment as-tu poursuivi tes recherches sur les couleurs ?

J’ai essayé de faire des réductions à plus haute température, mais la réduction à plus haute température faisait disparaître les cristaux, ils devenaient transparents et ça ne marchait pas…

Alors j’ai continué l’enfumage, et les pièces sortaient avec un fond qui pouvait être rose avec des cristaux rouges, ou bien le fond pouvait être gris ; il pouvait aussi être vert parce que je pense que dans le fond des émaux, il y a moins de sel, il y avait plus d’oxyde. Donc ça doit se jouer à ce moment-là. Puis après, j’ai commencé à incorporer d’autres oxydes dans cet émail à base de cuivre, entre autres de l’antimoine. Et l’antimoine m’a changé entièrement le cuivre, et ce n’était ni rouge ni vert, mais jaune, j’ai eu des jaunes de cuivre sur fond gris….

À cette époque, j’ai fait beaucoup de recherches, mais je ne touchais plus aux cuissons, j’avais calé ma cuisson avec ses paliers. J’ai repris toutes mes recettes et j’ai rajouté des ingrédients. C’est devenu mon cheval de bataille.

Soliflore, rouge de cuivre et cobalt, Matthieu Liévois

As-tu vu apparaître progressivement des ressources ou d’autres recherches sur cette technique si complexe ?

D’autres potiers ont commencé à chercher. Plus tard, grâce à Internet, on a eu la possibilité justement d’échanger, d’accéder à des articles. Puis des livres ont été publiés…

Maintenant si quelqu’un veut faire de la cristallisation, en 3 min sur Internet on trouve une recette…qui marche ! Avant ce n’était pas possible.

Pourquoi aujourd’hui utilise-t-on plutôt un four électrique ?

Maintenant, je dirais que 98% des potiers qui font des cristallisations sont en four électrique. Ils utilisent assez facilement des colorants de masse peut-être aussi.

Les potiers qui font des rouges de cuivre comme moi en cristallisation ont 2 fours. Ils font une première cuisson pour avoir les cristaux en four électrique puis ils remettent les pièces au four, ils remontent à 800°C en 3e cuisson et là, ils font une réduction, c’est ce que je fais. Cette réduction peut se faire avec un four à air pulsé, mais aussi en gazette (boîte étanche, petit compartiment dans le four qui isole la pièce) : on remet la pièce dans une gazette dans le four avec du combustible et on monte à 800°C ; on ferme bien, on rend étanche la gazette. Le combustible flambe au début, consomme tout l’oxygène, il ne reste plus que du carbone. En fait, c’est le phénomène du raku. C’est ce qu’on fait quand on fait un enfumage de raku. On pourrait d’ailleurs utiliser un four de raku pour faire de l’enfumage.

Grand soliflore, rouge de cuivre et cobalt, Matthieu Liévois

Cette cristallisation, au-delà de la technique, est devenue une signature artistique pour toi. Qu’est-ce que tu cherches à raconter à travers tes pièces cristallisées ?

J’ai fait de la cristallisation mon image de marque. De toute façon, ça a toujours été une passion. C’était plutôt avec ça que je me suis fait un nom, que j’ai été d’abord connu. Quand on parlait de moi, on pensait à la cristallisation.

J’ai fait quelques expositions, à Montmorency, en région parisienne. J’en ai fait une à Saint-Jean-La-Poterie, dans le sud de la France. J’ai fait des salons importants comme les Tupiniers du vieux Lyon, Aubagne. J’ai fait Saint-Leu-la-Forêt.

Mais le gros de mon marché, ça a été Diessen en Allemagne. Il y avait un autre potier qui faisait de la cristallisation, un Hollandais, mais qui n’utilisait pas les mêmes techniques.

De mon côté, j’étais plutôt en état de recherche permanent. La cristallisation pour la cristallisation, c’est bien, mais j’avais envie d’en faire quelque chose d’artistique, qui raconte quelque chose. C’est un peu comme les potiers qui vont faire un émail très bien posé, mais s’ils ne racontent pas quelque chose, cet émail est froid. Pour moi, il faut qu’il y ait un effet, une histoire, un paysage pour que chaque personne puisse voir des choses différentes. En plus, habitant au bord de la mer, j’aime bien retrouver ces notions de fonds marins où il y a des choses extraordinaires, mais j’aime les forêts aussi… toute la nature finalement !

C’est vrai que c’est très agréable de faire un beau pot bien rond, ou avec une belle forme très tendue, avec un bel émail sans aucun défaut. Mais une fois que j’en ai fait un, deux, cinq, dix… je n’ai plus envie d’en faire. Alors que justement, en travaillant avec la cristallisation, en mettant des superpositions, en mettant certains émaux qui vont empêcher la cristallisation à des endroits précis du pot, on a un côté aléatoire, et surtout de surprise, c’est ce qui m’intéresse le plus : me surprendre à chaque cuisson. Un truc qui marche impeccablement, quand je le fais 50 fois, à la 51e fois, je n’ai même plus envie de défourner. Alors que là justement, il y a le côté aléatoire qui fait que quelquefois, je suis surpris ; parfois, je suis déçu parce que je crois avoir compris quelque chose et puis en fait je n’ai rien compris : ce que je faisais, ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi ; et parfois je fais un trucau hasard comme ça, sans tellement s’en rendre compte, et ça change tout. C’est un peu le défi qui m’intéresse.

Est-ce facile d’éveiller tes élèves à cette technique de la cristallisation ? Comment réagissent-ils face à ce défi ?

Alors c’est assez surprenant : la cristallisation, soit les gens adorent, soit ils n’aiment pas. Il n’y a pas de milieu. Quand je propose des formations, je suis assez surpris, celles sur la cristallisation se remplissent moins vite. Alors que les émaux plus classiques, c’est très vite rempli. Les gens se disent-ils que c’est trop compliqué ? Qu’il y a une trop grande exigence ? Se disent-ils que c’est surtout pour les confirmés, ceux qui savent déjà ? Alors que c’est plutôt exaltant quand on s’y met. Moi j’en ai fait mon image de marque, mais pas uniquement. Il ne faut pas vouloir faire que ça. Si je m’étais cantonné à la cristallisation, j’aurais fini par me fatiguer.

La preuve, tu te mets à la faïence et c’est assez inattendu de ta part…

Ça c’est un vrai défi, on croit que c’est simple, mais ce n’est pas facile du tout quand on veut faire de l’utilitaire, parce que souvent, l’émail craquelle et les pots ne sont donc pas étanches. Les émaux de faïence se font à base de frittes, comme la cristallisation, de là est née une nouvelle idée… faire des émaux de cristaux en remplaçant la fritte par des émaux de faïence, mais en haute température.

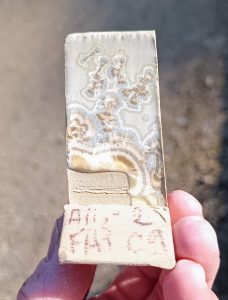

Émail de faïence jaune cuit à 980°C. Dans les photos suivantes, cet émail a remplacé la fritte dans plusieurs recettes de cristallisation et a été essayé sur porcelaine et sur différents grès :

Émail de faïence gris-bleu cuit à 980°C. Dans les photos suivantes, cet émail a remplacé la fritte dans plusieurs recettes de cristallisation et a été essayé sur porcelaine et sur différents grès :

C’est intéressant d’utiliser des émaux de faïence pas tellement pour la faïence elle-même. Dans un catalogue de céramique, on a un choix assez restreint de frittes. En revanche, on a 500 émaux de faïence, il y a un panel de possibilités énorme avec la faïence qu’on n’a pas avec les frittes, et c’est ce qui m’intéresse finalement : le défi de trouver. Et puis surtout, c’est complètement inattendu encore une fois.

Là, j’ai sorti sur des tessons, un émail de faïence gris-blanc et à mon avis, il est à base de zirconium. Et quand j’introduis cet émail gris-banc de faïence dans une recette de cristallisation, j’ai de super beaux cristaux blancs. Or, autrefois, à chaque fois que j’ai mis du zirconium dans mes émaux, je n’avais pas de cristaux ! Comme la faïence fond très bien à 980°C et que moi je cuis 300°C plus haut pour la cristallisation, le fait que ce soit plus fondant permet d’obtenir des cristaux.

Émail de faïence marron cuit à 980°C. Dans les photos suivantes, cet émail a remplacé la fritte dans plusieurs recettes de cristallisation et a été essayé sur porcelaine et sur différents grès :

Par ailleurs, j’ai un stock de 100 kilos d’émail de faïence, un émail qui donne un marron pas très beau, eh bien dans les émaux de cristallisation, il me donne un truc splendide, sur grès et pas sur porcelaine ! Ce sont des cristaux, qui ne sont pas très gros, mais ils vont laisser des couleurs différentes.

Cette recherche de cristallisation, c’est sans fin et l’introduction de l’émail de faïence, c’est de nouveau une immense porte qui s’ouvre à moi.

Émail de faïence blanc à 980°C. Dans les photos suivantes, cet émail a remplacé la fritte dans plusieurs recettes de cristallisation et a été essayé sur porcelaine et sur différents grès :

Je vais me mettre à acheter des émaux de faïence ou à les faire moi-même ! Parce qu’avec une fritte, on peut aussi faire des émaux de faïence d’où l’intérêt d’avoir acheté un tout petit four à essais comme celui que nous avons acquis en début d’année scolaire. Mais tout cela va me prendre du temps, je pense que ma retraite sera bien occupée !

Vase pavot, Matthieu Liévois

Merci à Matthieu Liévois pour ce témoignage extrêmement riche.

Nous vous rappelons notre précédent article sur la mise en pratique de la cristallisation des émaux : https://creamik.com/cristallisation-emaux/

Centre de ressources

animé par Matthieu Liévois,

potier-céramiste depuis plus de 40 ans et fondateur de l’école Créamik

Retrouvez tous les cours

Mots clés

Ne ratez plus les nouveautés de l’école Créamik !